青光眼患者视野渐进性变化

今天是2025 年 3 月 6 日,世界青光眼日。

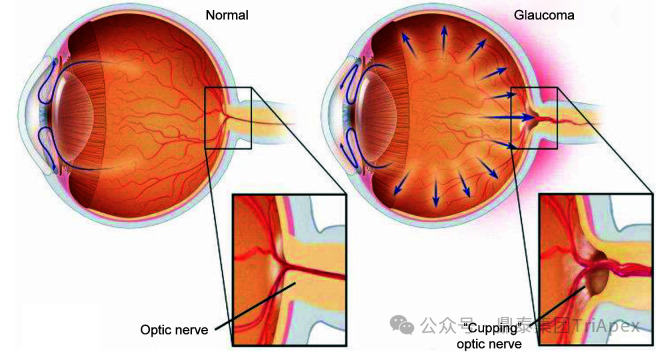

作为全球排名第二的不可逆致盲性眼病,青光眼(Glaucoma)常被称为“视力的小偷”。它的特点是早期症状高度隐匿,却悄然破坏视神经功能,造成永久性的视力损害。青光眼的主要病理机制是病理性眼压升高,导致由视网膜神经节细胞 (RGCs) 逐渐死亡引起进行性视神经病变,最终引发不可逆的视野缺损甚至失明(图 1)。

图1. 正常眼和青光眼的比较[1]

早期青光眼可能毫无症状或仅有轻微不适。然而,一旦出现明显症状时,视力损伤通常已无法逆转。据估计,2013 年有 6430 万的人受到影响,2020 年有 7600 万人受到影响,估计到 2040 年将增加到 1.118 亿人[2]。而我国患者基数庞大且呈持续上升趋势,这意味着青光眼的防治工作刻不容缓。

青光眼:隐匿的视力杀手

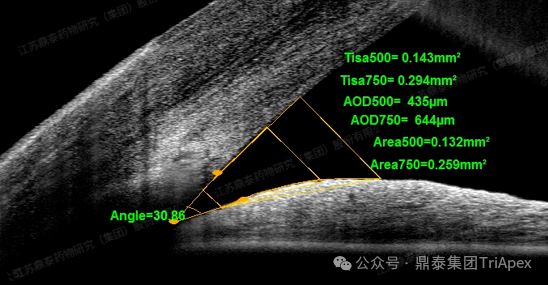

青光眼是一种以眼压升高伴随视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为特征的眼部疾病。从发病机制上分为开角型青光眼和闭角型青光眼(图 2)。开角型青光眼即出水口通畅,房水产生正常,但是出水管道受阻,导致眼内压力缓慢升高。闭角型青光眼较少见,是由于角膜和虹膜之间的房角狭小使房水循环受到影响,因为出水口受阻,房水回流不畅导致眼压升高。

图2. OCT 检测前房角(AS)以判断是开角或闭角型青光眼

最新研究表明,青光眼的发生发展可能与眼部血管功能异常密切相关[3-4],这一发现为早期预警和干预提供了全新思路。

关键问题:能否更早捕捉青光眼的“蛛丝马迹”?

"它像一道悄然缩紧的光圈,在视野边缘蚕食光明——超过 60% 的青光眼患者确诊时已发生不可逆损伤。但这场‘无声的视力掠夺’,真的毫无破绽吗?最新临床研究揭示:从频繁眼胀到夜间虹视,那些被忽视的‘小毛病’,正是身体发出的求救暗号……"

全文共:2460 字 20 图

预计阅读时长:10 分钟

国际前沿治疗手段

针对青光眼的治疗,虽然疾病的发病机制尚不清楚,但眼压 (IOP) 是目前确定的可治疗的主要方向。得益于过去 50 年药物的快速发展,药物治疗仍然是大多数成人青光眼的一线治疗方案。

其中,基于 Rho 激酶抑制剂而开发的药物包括:Ripasudil hydrochloride hydrate (Glanatec®), Netarsudil (Rhopressa®), latanoprost, timolol maleate等。在过去的二十年中开发的新的持续药物输送系统,包括如:bimatoprost implant (Durysta™),bimatoprost ocular ring (BIM ring),Travoprost punctum plugs (OTX-TP, Ocular Therapeutix, Inc.)等。

除此之外,一些研究性治疗青光眼药物如:大麻素,腺苷受体激动剂,前列腺素受体激动剂,干扰 RNA (Small interference RNA, siRNA);神经保护作用如:Memantine,Brimonidine,Neurotrophins;以及其他前沿疗法,如:基因治疗 (Gene therapy), 干细胞疗法 (Stem cell therapy) 和替代医学 (Alternative medicine)等(图 3)[5]被广泛研究开发。

图3. 处于不同开发阶段的新型青光眼药物[5]

鼎泰科研突破:

精准模拟青光眼,加速药物研发

选择能紧密代表人类青光眼特点的动物模型是将临床前研究成功转化为临床实践的关键。江苏鼎泰药物研究(集团)股份有限公司旗下的昆明科灵生物科技有限公司依托庞大食蟹猴种群和顶尖技术,打造两大核心高眼压模型(图 4):

注释:

RNFLt:是指视网膜神经纤维层厚度(Retinal Nerve Fiber Layer Thickness, RNFLt),用于评估视神经损伤程度。

杯盘比(C/D ):视盘凹陷(即杯状部分)与整个视盘的相对比例,是青光眼诊断中的一个重要指标。

血管密度:视盘周围放射状毛细血管(Peripapillary Retinal Vascular Density,RPC)密度。

图4. 两大核心高眼压模型

新发现!

血管异常是青光眼的“预警信号”

青光眼早期血管密度下降比视网膜神经

纤维萎缩更敏感!

试验设计:激光光凝小梁网诱导猴眼高眼压(模拟青光眼病理过程)。

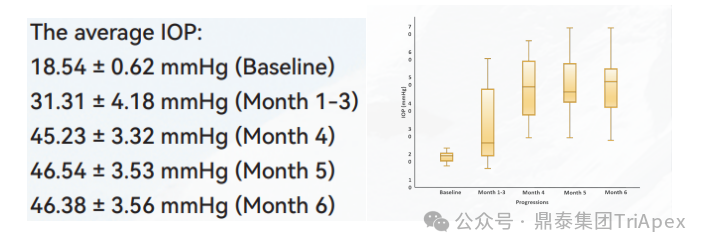

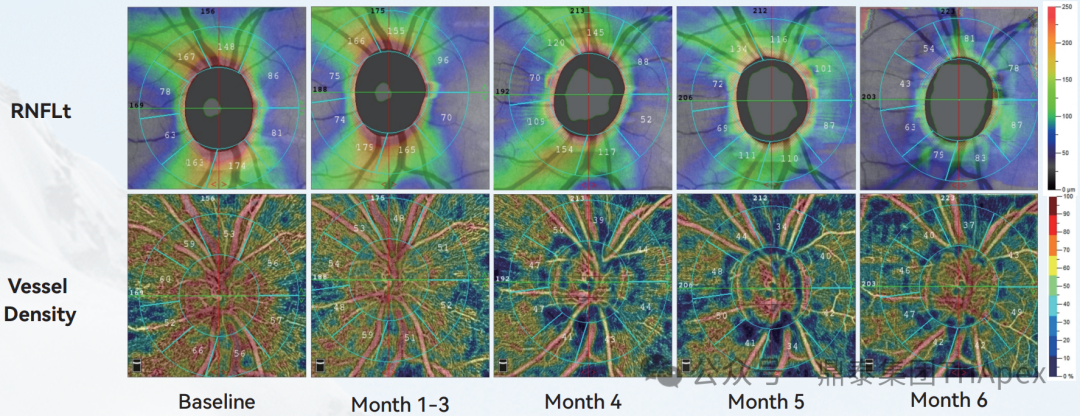

检测指标:持续 6 个月监测眼压(图 5)、血管密度(Vessel Density)及视网膜神经层厚度(RNFLt)

图5:持续 6 个月眼压监测

★ 核心发现

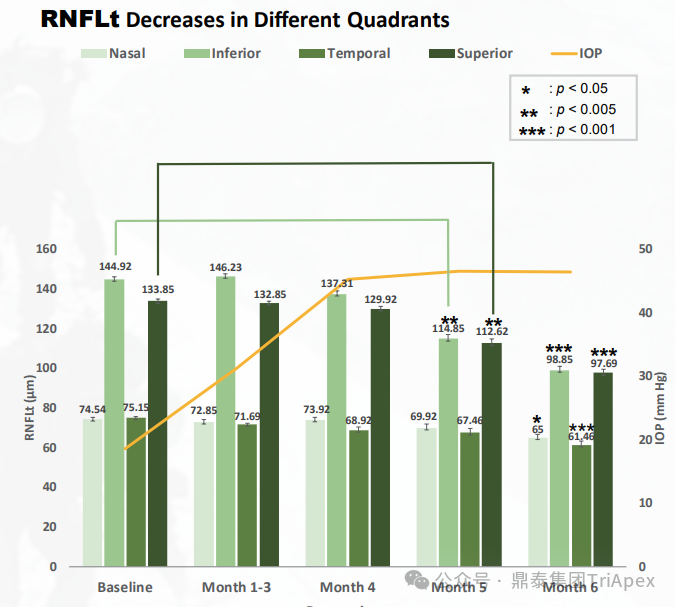

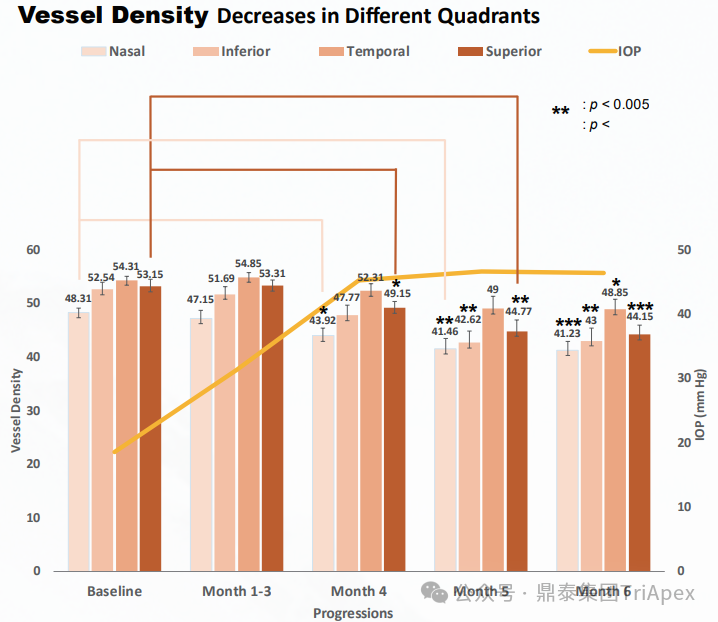

视盘周围血管密度最早于第 4 个月出现下降趋势,而显著的 RNFLt下降则在第 5 个月才被观察到。

在猴青光眼模型中,血管密度的减少发生在视网膜神经纤维层萎缩之前。

血管密度最早显著下降出现在视盘上方和鼻侧区域,而 RNFLt 变薄最初则在视盘上方和下方被观察到,两者变化与眼压(IOP)存在高度相关性(p<0.001)。到了第 6 个月,所有区域的血管密度和 RNFLt 均出现显著下降(图 6)。

图6:RNFLt 与血管密度在青光眼模型进展中的相关性

★ 研究结论

这表明在青光眼发展过程中,早期血管变化比 RNFLt 变薄更敏感,且呈现出明显的区域特异性。早期血管变化与青光眼神经退行性病变的发展高度相关,这为青光眼的早期诊断和治疗提供了新的潜在思路。

临床启示:

青光眼防治需“双管齐下”

1

早期筛查新方向

传统 RNFLt 检测可能滞后,血管密度监测(如 OCT 血流成像)可提前预警。高危人群(高血压、糖尿病患者等)建议定期进行眼压+血管功能联合检查。

2

干预窗口前移

研究提示,控制眼压的同时,改善视网膜微循环或能延缓神经损伤进程。

青光眼的防治,早发现、早治疗至关重要。有青光眼家族史、高度近视或远视、糖尿病患者、40 岁以上人群等高危人群,定期进行眼部检查,包括眼压测量、眼底检查等,以便及时发现问题。同时,保持健康的生活方式也有助于预防青光眼,比如避免长时间用眼疲劳、保持良好的用眼环境、均衡饮食、适度运动等。

鼎泰眼科展望:

持续科研,守护光明

鼎泰集团打造非临床至临床一体化眼科研发赋能平台,建立多种大小动物疾病模型,配备顶尖检查检测设备,汇聚深耕眼科多年的核心科学家团队,掌握精准给药技能,在基因治疗类、抗体类、小分子类等多种眼科药物的非临床和临床评价方面经验丰富,未来将持续发力,为眼科领域发展贡献力量。在世界青光眼日,关注用眼健康,了解青光眼,守护清晰“视”界,拥抱美好未来!

供稿:眼科中心

参考文献:

[1] Joshi, Poonam et al. “Glaucoma in Adults-diagnosis, Management, and Prediagnosis to End-stage, Categorizing Glaucoma's Stages: A Review.” Journal of current glaucoma practice vol. 16,3 (2022): 170-178. doi:10.5005/jp-journals-10078-1388

[2] Tham, Yih-Chung et al. “Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis.” Ophthalmology vol. 121,11 (2014): 2081-90. doi:10.1016/j.ophtha.2014.05.013

[3] Chan, Karen K W et al. “Retinal vasculature in glaucoma: a review.” BMJ open ophthalmology vol. 1,1 e000032. 11 Jul. 2017, doi:10.1136/bmjophth-2016-000032

[4] Gustavsson, Simon T et al. “Nicotinamide Prevents Retinal Vascular Dropout in a Rat Model of Ocular Hypertension and Supports Ocular Blood Supply in Glaucoma Patients.” Investigative ophthalmology & visual science vol. 64,14 (2023): 34. doi:10.1167/iovs.64.14.34

[5] Mohan, Neethu et al. “Newer advances in medical management of glaucoma.” Indian journal of ophthalmology vol. 70,6 (2022): 1920-1930. doi:10.4103/ijo.IJO_2239_21